利用者の自宅へ訪問して、療養上の世話等を行う訪問看護サービス。疾患等があったとしても自宅での生活を希望する方は多く、訪問看護サービスのニーズは高まっています。設備投資と人員配置基準の人数が少ないことから独立して参入する人も多く、事業所数は急激に増加しています。

一方で、従業員・利用者の人数が増減すると経営状況に与える影響の幅が大きく、経営状況が急に悪化することがあります。

そのため、経営について課題や不安を感じている経営者の方は、「M&A」という選択を検討している方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、訪問看護ステーションの(事業売却・事業譲渡)の流れやメリット、留意点について説明していますので、M&Aを検討している方はぜひご一読ください。

目次

- 訪問看護とは?

- 訪問看護の市場規模・事業所数の推移

- M&A(事業譲渡・事業売却)とは?

- 訪問看護ステーションの経営状況

- 訪問看護ステーションの事業譲渡・事業売却のメリット

- 訪問看護ステーションの事業譲渡・事業売却の流れ

- 訪問看護ステーションの事業譲渡・事業売却の留意点

- 訪問看護ステーションのM&A・売却事例

- 訪問看護ステーションのM&Aの売却・譲渡価格の相場

- 訪問看護ステーションのM&Aの売却・譲渡価格の算出方法

- 訪問看護ステーションの売却案件一覧

- まとめ 訪問看護ステーションのM&A・事業承継のご相談なら『カイポケM&A』へ

訪問看護とは?

訪問看護とは、看護師等が利用者の自宅を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助を提供する事業所です。

利用者の年齢や状態によって、介護保険に基づくサービスと健康保険に基づくサービスを提供する事業となっています。

訪問看護の市場規模・事業所数の推移

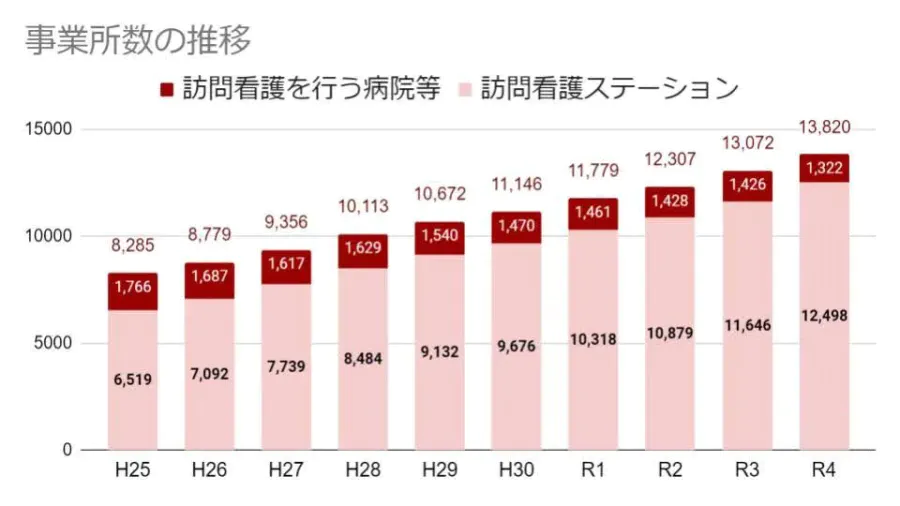

訪問看護の市場規模を理解するために、事業所数の推移をご紹介します。

介護報酬を請求している訪問看護ステーション(訪問看護を提供する病院及び診療所を含む)は、以下のグラフのように事業所数が増加傾向にあります。

※厚生労働省 第220回介護給付費分科会 資料3より作成

M&A(事業譲渡・事業売却)とは?

M&Aは、「Mergers(合併)and Acquisitions(買収)」の略です。

複数の会社が合併することや、会社の全部または一部の事業の買収を行うことを指しています。

経営についての課題や不安などから、積極的にM&Aを検討する会社は増えており、日本におけるM&Aの件数は年々増加傾向にあります。

訪問看護ステーションの経営状況

訪問看護ステーションの事業所数は、厚生労働省が介護給付費等実態統計から作成した第220回介護給付費分科会資料3によると、令和4年4月審査分時点では『13,820事業所』であり、年々増加傾向にあります。

これは、訪問看護ステーションは、「ニーズがある」、「設備投資が少ない」、「人員配置基準に定められた人数が少ない」という点から、独立して開業する人や新規・追加でステーションを開設する企業が多いと考えられます。

また、訪問看護ステーション等の経営状況は、厚生労働省の「令和5年度介護事業経営実態調査結果」によると、税引前収支差率(コロナ補助金を含まない)の平均は『5.9%』、看護職員の常勤換算数の平均は『5.0人』となっています。

平均の収支差率はプラスとなっていますが、その中には「利用者獲得」や「従業員の採用」がうまくいかずに、赤字になってしまっている事業所もあります。

事業所数が増え、競争が激化している地域もありますので、経営改善に向けた取り組みが必要な事業所も多いのではないでしょうか。

訪問看護ステーションの事業譲渡・事業売却のメリット

それでは、訪問看護ステーションをM&A(事業売却・事業譲渡)するとどのようなメリットがあるのでしょうか?

まず、廃業するよりも費用面での負担が少ないということが挙げられます。開業する時に経験されていると思いますが、開業した日からスケジュールがすべて埋まっているということはないでしょう。

開業しながら、徐々に利用者を増やして訪問回数を増やしてきたはずです。廃業する段階では徐々に利用者を減らしながら一定期間事業所を営業しなくてはいけません。その期間の人件費や経費などが経営者の負担になります。

M&A(事業売却・事業譲渡)を選ぶことで、これらの負担がなくなる点が大きなメリットでしょう。

その他にも、今まで一緒に働いてきたスタッフの労働環境を守ること、利用者へサービスの提供を継続できることがメリットとして挙げられます。

訪問看護ステーションの事業譲渡・事業売却の流れ

ここでは、M&A(事業売却・事業譲渡)の流れをご紹介します。

①実績や企業規模から信頼できるM&Aの仲介業者を選定します。

②M&Aの専門家と面談します。

③売却希望価格や従業員の処遇などの希望条件をまとめます。

④買収企業がマッチングされます。

⑤買収企業と面談をします。

⑥買収企業が企業価値を評価します。

⑦買収企業と再度面談して条件を調整します。

⑧契約を締結します。

事業規模によりますが、資産の評価等が少なければ、訪問看護ステーションのM&Aはスピーディーに進みます。

カイポケM&Aでは、オンラインで簡単無料査定を行うこともできますので、事業承継の第一歩として、ぜひこちらのページから無料査定を行ってみてください。

訪問看護ステーションの事業譲渡・事業売却の留意点

訪問看護ステーションは、固定資産を所有していることは少ないでしょう。

そのため買収企業が企業価値として評価するのは、人材、利用者、経営状況などがメインになります。

これは介護のM&Aに理解のある専門家が関与することで、結果が大きく変わります。

また、M&A後のスタッフの処遇についても、スタッフ自身に確認をしないと離職に繋がってしまうことがあり、M&Aの契約の詳細についても専門家からアドバイスを受けながら進めることをおすすめします。

訪問看護ステーションのM&A・売却事例

訪問看護ステーションのM&Aの事例① センコーグループホールディングス株式会社による株式会社ビーナスのグループ化(2017年)

物流事業、商事事業、ライフサポート事業、ビジネスサポート事業、プロダクト事業など幅広く事業展開しているセンコーグループホールディングス株式会社が、事業拡大のために大阪府でデイサービス事業や訪問看護事業を運営する株式会社ビーナスの株式を取得し、グループ化しました。

訪問看護ステーションのM&Aの事例② セントケア・ホールディング株式会社による株式会社ミレニアの株式取得(2017年)

在宅介護を中心に介護サービスを展開するセントケア・ホールディング株式会社が、訪問介護領域の拡充を目的に、東京都内で訪問看護事業を運営する株式会社ミレニアの株式を約14,800,000円にて取得し、子会社化しました。

訪問看護ステーションのM&Aの売却・譲渡価格の相場

訪問看護ステーションのM&Aの売却価格の相場は、おおよその目安として「時価純資産価額+営業利益×2年〜5年分」となっています。

※事業所の規模や土地・建物等の保有状況によって売却価格は変わりますので、売却価格が気になる方はこちらのページから無料査定を行ってみてください。

訪問看護ステーションのM&Aの売却・譲渡価格の算出方法

M&Aにおける企業価値の評価方法は、一般的に「①インカムアプローチ」、「②コストアプローチ」、「③マーケットアプローチ」の3つに分類されます。

インカムアプローチとは?

インカムアプローチとは、売り手企業の将来的な収益性を推計し、企業価値を算出する手法です。

コストアプローチとは?

コストアプローチとは、売り手企業の純資産を評価し、企業価値を算出する方法です。

マーケットアプローチとは?

マーケットアプローチとは、売り手企業と類似する企業の株価や過去の買収事例など参考に、企業価値を算出する手法です。

訪問看護ステーションの売却案件一覧

訪問看護ステーションの売却案件は、 『こちらの売却案件一覧ページ』 から検索することができます。

まとめ 訪問看護ステーションのM&A・事業承継のご相談なら『カイポケM&A』へ

訪問看護ステーションの知見が豊富なカイポケM&Aが、貴社に最適なパートナーをご紹介します。

訪問看護ステーションのM&A・事業承継でカイポケM&Aが選ばれる3つの理由

①介護・福祉・医療領域における国内最大級のネットワーク

②業界知見豊富な専門コンサルタントのサポート

③完全成功報酬制(着手金0円)業界最安水準の料金体系

>>カイポケM&Aが選ばれる理由の詳細はこちら

カイポケM&Aは、これまで当社(株式会社エス・エム・エス)が構築してきた独自のネットワークを活用し、信頼度の高いマッチングを実現。

全国14拠点、買い手候補数46,300以上とのネットワークを保有する当社だからこそ、実現できるM&Aがあります。

★年間お問い合わせ件数:5,000件以上

★最短成約日数:23日

手数料が業界最安水準で明瞭な料金体系となっているため、初めての方や中小企業事業者の方も安心してご相談いただけます。

M&Aはご家族のみならず、従業員・会社への関係者、また経営者様ご本人様、すべての方の将来を左右する大きな決断です。一人で悩まず、ぜひ私たちへお気軽にご相談ください。